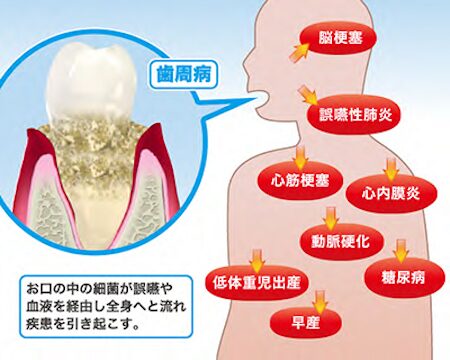

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血、歯を支える骨の破壊が起こる感染症です。実は「お口だけの病気」ではなく、全身の健康と深く関わっています。ここでは、最新の考え方をふまえながら、歯周病が体に及ぼす代表的な影響をわかりやすくご紹介します。

1. 糖尿病との関係

歯周病があると、体の炎症反応が長く続き、血糖値を下げるインスリンの効きが悪くなることが知られています。つまり、歯周病は糖尿病のコントロールを邪魔する要因の一つです。逆に、歯周病治療や丁寧な歯みがきで炎症を減らすと、HbA1cの改善が期待できることが報告されています。糖尿病の方は、お口のケアが“もう一つの内科治療”と考えてください。

2. 心臓・血管への影響

歯周病菌や炎症物質が血管内に入ると、動脈硬化の進行を助長し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクに関与する可能性が指摘されています。心臓や血管の病気をお持ちの方、血圧やコレステロールが気になる方ほど、歯ぐきの出血を放置しないことが大切です。

3. 誤嚥性肺炎との関係

高齢の方では、眠っている間などに唾液やプラーク(歯垢)が気管に入り、肺炎を起こすことがあります。お口の中を清潔に保つことで、肺炎の発症や重症化の予防につながります。入れ歯の清掃や舌の清掃も効果的です。

4. 妊娠・出産への影響

妊娠中の歯周病は、早産や低体重児出産のリスクと関連する可能性が示されています。妊娠を予定している方、妊娠初期の方は、痛みが出る前に歯科検診とクリーニングを受けておくと安心です。

5. 口腔機能の低下・フレイル

歯周病で歯を失うと、噛む力が落ち、食事の幅が狭くなり、栄養が偏りやすくなります。これが体重減少や筋力低下(フレイル)につながることがあります。一本でも多く歯を守ることが、健康寿命の延伸に直結します。

今日からできる予防・対策

- 毎日のケア:力任せではなく、やさしく細かく。フロスや歯間ブラシで“歯と歯の間”のプラークも除去。

- 生活習慣:禁煙、よく噛んで食べる、規則正しい睡眠。バランスのよい食事で炎症を抑える体づくり。

- 定期管理:3〜6か月ごとの歯科チェックとプロのクリーニングで、見えない部分の汚れと歯石をリセット。

- 全身疾患がある方へ:糖尿病・心血管疾患・妊娠中・ご高齢の方は、主治医と連携しながら歯周病を管理しましょう。

受診の目安

歯みがきで出血する、朝起きると口がねばつく、歯ぐきがむずがゆい・腫れる、口臭が気になる、歯が長くなった気がする——一つでも当てはまれば、早めの受診をおすすめします。歯周病は「静かに進む病気」ですが、適切なケアで必ずコントロールできます。

お口の健康は全身の健康の土台です。気になるサインがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。丁寧な検査とクリーニング、日常ケアのコツまで、わかりやすくご説明いたします。