「親知らずを抜いたほうがいい」と歯科で言われたことはありませんか?

親知らず(智歯)は、必ずしもすべて抜歯が必要なわけではありません。しかし、放置すると歯や歯ぐきの健康に大きな影響を及ぼす場合があります。今回は、親知らずの抜歯が必要となる基準や、当院での診断・治療体制についてご説明します。

親知らず抜歯が必要となる主なケース

親知らずは奥まった位置に生えるため、まっすぐに生えてこない場合が多く、トラブルの原因となります。抜歯を検討すべき代表的なケースは以下の通りです。

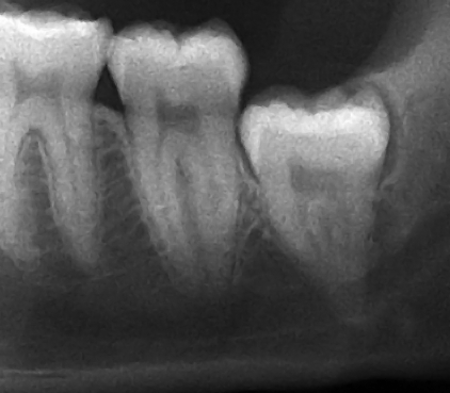

- 斜めや横向きに生えている場合

隣の歯を押して痛みや歯並びの乱れを引き起こすことがあります。 - 歯ぐきの腫れや痛みを繰り返す場合

親知らずの周囲は歯ブラシが届きにくく、細菌が溜まりやすい環境です。智歯周囲炎を繰り返す場合は抜歯が望まれます。 - むし歯や歯周病のリスクが高い場合

手前の歯との間に汚れが溜まりやすく、むし歯や歯周病を引き起こすことがあります。 - 嚢胞(のうほう)ができている場合

歯の周囲に液体が溜まり骨を圧迫する病変が見られることがあります。

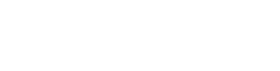

CTによる正確な診断

親知らずの位置や根の形は人によって大きく異なります。特に下顎の親知らずは、太い神経(下歯槽神経)に近い位置に生えている場合があり、抜歯時にしびれなどの合併症が起こるリスクがあります。

当院では、歯科用CTを用いて立体的に位置関係を把握し、安全性を確認した上で治療計画を立てます。これにより、不要なリスクを避け、より安心して治療を受けていただけます。

難症例は地域の基幹病院と連携

神経や血管との距離が近い場合、あるいは埋伏の状態が複雑な場合は、より高度な外科設備や全身管理が可能な病院での処置が望まれます。当院では、神戸市内の大学病院や総合病院の口腔外科と連携しており、難症例は迅速に紹介いたします。紹介先でもCTデータや診療情報を共有することで、スムーズな治療が可能です。

抜歯をしなくても良い場合も

一方で、完全に骨の中に埋まっていて症状がなく、むし歯や炎症のリスクが低い場合は、経過観察を選択することもあります。その場合も、定期的なレントゲン撮影や口腔内のチェックが必要です。

まとめ

親知らずの抜歯は「全員必要」ではありませんが、放置すると思わぬトラブルを引き起こすことがあります。

- 痛みや腫れを繰り返す

- むし歯や歯周病の原因になる

- 神経や血管に近い位置にある

こうした場合は早めの診断と治療が大切です。

当院では、CTによる精密診断と、難症例における病院との連携体制で、安全で安心な親知らず治療を提供しています。お困りの際はお気軽にご相談ください。